『計算問題はいいんだけれど、文章問題は苦手』という人はとても多いですね。中には、問題文を一回読んで、わからないと言うお子さんもたくさんいます。大人だって、一回読んだだけではなかなか解けません。では、どうしたら良いのでしょうか。

文章題の解き方の基本

まず、文章題の解き方の基本を箇条書きにしてみました。

1、問題文を読んで、わかっていることにアンダーライン、求めることに波線のアンダーラインを引く。

この時点で少なくとも2回は、問題文を読むことになります。

2、問題を絵や図に描く。

簡単な絵でOKです。それを描くことで、問題を頭の中で整理したりイメージしたりすることができます。文に書かれていた数字が何を表しているのか。問題文が四則計算のどれに当てはまるのかが見えてきます。

私は、『イメージする』ことは、算数の学習の中で非常に大切なことだと考えます。なんだかよく意味のわからない数字を、式にしなければと操作している様子をよく見かけます。でも。問題をイメージできれば、自ずと式ができてきます。

ですが、絵や図を描くことも慣れないとなかなかできません。初めはうまくできなくても、何度も描いていくうちに、自分なりにわかりやすいものが描けるようになってきます。

3、立式して答えを出す。

先の、絵や図を描いて問題をイメージして数量関係がわかれば、立式は今までよりも楽にできるようになります。

4、答えを確かめる。

答えが出たら、めでたし、めでたし、おしまい。となりがちですが、ちょっと待ってください。その答えは、本当に正しいのか確かめましょう。少なくとも、問題文に返ってみて、その数値が問題上ありえない数になっていないかだけでも確かめる習慣をつけるようにします。テストなどで点を落としたくない時は、他の方法で解いてみるとなお良いです。

どうやって絵や図に表すのか

図に表す方法は、教科書にも載っています。学年が進むにつれてだんだん抽象的になってきます。ここでは、具体物から段階的に抽象的なものを紹介していきます。

① 具体物を使う

ブロックやおはじきや実際の物(お金、みかんなど)を問題文のように操作しながら考えます。

小学生の低学年を中心に、高学年でも問題をイメージしにくければ、具体物を使うことはとても有効です。6年生の問題で、『お金を3回投げて、表と裏が出る出方は、何通りあるでしょう。』というものがあります。お金を投げて裏が出るか表が出るかなんて、やってみたことがない人も多いでしょう。イメージが持てない。こんな時にも実際にお金を使ってやってみると、大変わかりやすくなりますね。

どんどん具体物を操作しましょう。この経験が十分にされていないと、この後行き詰まってしまうことが多いです。

②問題を絵に描く

問題を読んでそれを簡単な絵に表してみます。棒人間や問題に出てくる物や⚫︎などを描きながら、自分なりの絵にしてみます。絵は、人によって表し方が違いますが、それでOKです。絵に表すことが難しい場合は、家の人などと話をしながら描くと、頭の中が整理されて描きやすくなります。

③ 図に表す

1、テープ図

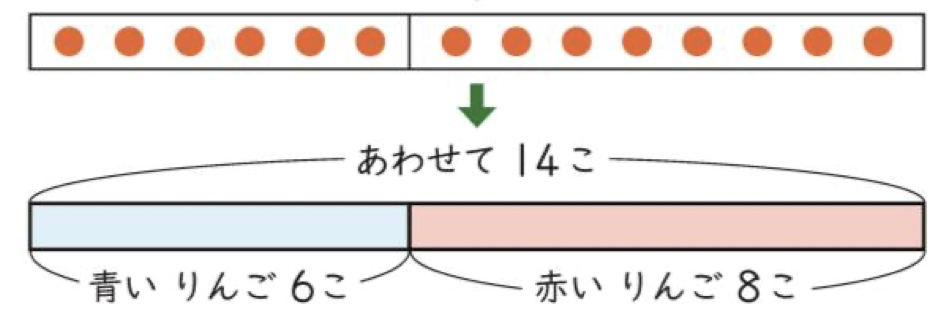

1年生では、ブロックや⚫︎を並べて描いて、たし算になるのかひき算になるのかを考えます。2年生になると、大きな数量も出てきます。⚫︎などをたくさん描ききれないので、それをテープのように長さで表すテープ図が出てきます。こちらの方が、より簡潔に描けますし、少し抽象的になってきます。

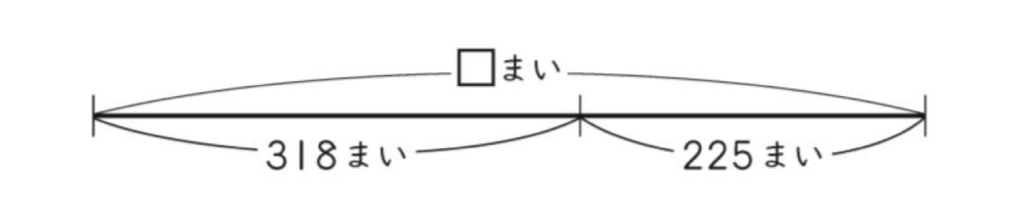

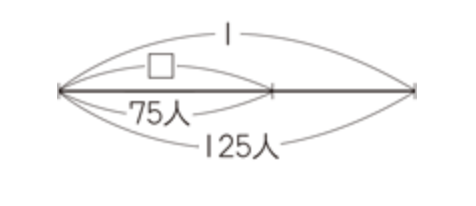

2、線分図

3年生では、テープ図をより手際よく描ける線分図が出てきます。

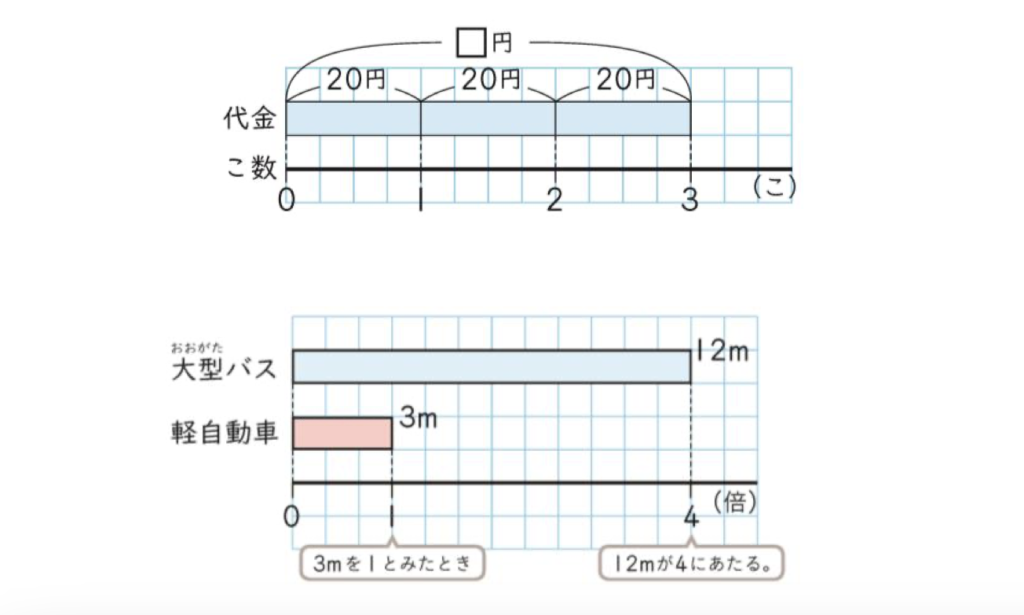

3年生以降では、かけ算わり算が多く出てきます。これらを表す線分図などが出てきます。

教科書会社によって、少し違うところがありますので、お子さんの教科書をご覧になってみてください。

かけ算やわり算の図は難しいですが、教科書を見ながら何度も書く練習をして身に付けられると強力な武器になります。

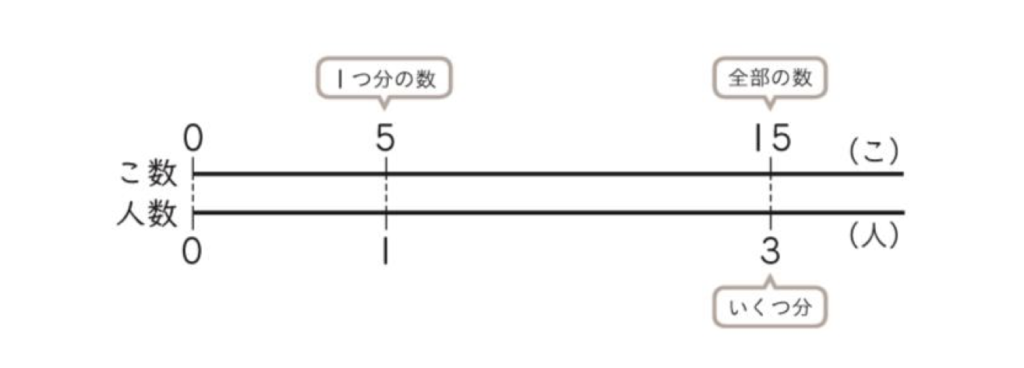

3、関係図

また、何倍かを考える単元や割合を使う単元で、関係図を扱う教科書もあります。私は、割合では、この関係図が大変わかりやすく気に入っています。

これらの図が描けない場合は、絵を使って考えましょう。色々描いていくうちに上達していきます。

まとめ

他にも面積図などいろいろな図がありますが、よく使われるものは上のような物です。

最近の国際的な算数・数学のテストでトップクラスのシンガポールでは、図を使った学習に大変重きを置いています。数量関係を整理し可視化できる図や、そのもとになる絵を描いたり具体物を操作する活動は、文章問題を解くだけではなく、算数の力を高めるために欠かせません。